約莫西元 2000 前後,歐美最有名的繩縛權威是 Hans Meijer (16 April 1952 – 3 February 2009).

我所找得到最完整的 Meijer 的文章是 2000 年 Secret 雜誌第 18 期的 “Shibari: the House of Japanese Bondage” (Meijer 2000). 該文自豪地自稱「也許是目前關於日式繩縛最全面的資訊。由 Hans Meijer 所撰,他本人也是受過訓練的日式繩縛大師」。既然是關於日式繩縛,免不了要炫耀一些日文。因此 Meijer 最初幾個段落的小標題是「初次見面,你好嗎」「謝謝你收下這卑微的小禮物」等等初級日文課本的句子 — 即使難免有點不倫不類。文章搭配日本緊縛寫真集的照片,版權標示寫著舞坂ゆい與大木真澄,但模特兒並不全是舞坂ゆい,攝影是否為大木真澄也難以確認。我很懷疑 Secret 並沒有得到日本出版社的授權。

「要了解日式繩縛,必須了解一點日本文化,」Meijer 寫道「所有的東方拘束技巧都根源於兩件事:古代東方拷問,與禪學。」關於古代東方拷問,他認為和暴力而粗魯的西方人比較之下,東方人細膩、優雅、精確、並且追求完美:「和西方行刑者對比,東方人要從囚犯身上取得口供不需要太多體力與勞動。他們用的是時間和心理作用。」「『時間』是最重要的因素。沒有其他文化創造出了如此有效率地折磨人體的方法,這又與追求完美相關。」因此,「他們也不需要太複雜的裝置(你不會看到日本的拷問架和斷頭臺),而用相對簡單的技術。」這個簡單、優雅、完美的技術是什麼呢?「比如我們都知道的『中國滴水刑』—中國發明、被日本發展完美的技術。」

「中國滴水刑」是什麼?將受刑者固定,瞄準他額頭上的一個定點以不規則的頻率從高處滴水。據說,即使一開始不當一回事,時間一久,受刑者就會被折磨得發狂。雖然「流言終結者」的實驗顯示這似乎沒什麼用處,西方人至今仍很相信中國有這種古老拷問法。(註1) 我其實是在英文網頁上首次看到 “Chinese water torture” 一詞,在此之前聽都沒聽過。(註2)

Meijer 顯然對他想像中有格調的東方拷問風格堅信不移:「東方拷問使用小量但高度有效的刺激,一次一點… 這更殘酷、更有層次。」同樣的哲學當然會應用在東方的繩縛上,「把女人綁成不舒服又暴露的姿勢,加上性刺激,會漸漸使她們發狂。…許多這樣被綁的女人,由於極度渴望舒緩,會讓陰蒂不斷磨擦繩子,直到完全昏厥或造成永久的傷害。」

所以,日式繩縛到底是什麼?Meijer 說,「[禪宗]僧侶,也是日本傳統文化的一部分,追求完美與昇華。」日式繩縛追求的也是這種完美與昇華,因此「可和盆栽、插花、日式料理、日式花園、與功夫比擬(他們又都有禪學的根源)。寧靜、美感、完美、冥想都是日式繩縛中可看到的元素。」另一個段落中,Meijer 說繩縛使用的是「對方內在的力量(或脆弱)」、「藉由刺激伴侶的身體,讓她的心理作用發揮功效」。也許這道理相當通用,太不東方了,因此 Meijer 接著闡述:「這種內在能量在日本叫做『氣』.. 這也是空手道專家劈木頭時做的。… 針灸與指壓將『氣』專注在一個定點上…」短短一段文章中說到了能量、氣、針灸、指壓、空手道。

「最全面的繩縛資訊」總得寫到一些技術。Meijer 教了幾種套路:把頭髮綁在乳頭上,稱作「塔」。在女子的胸上下繞圈,在胸前做個 V 字型,因為把乳房擠了出來,稱作「真珠(shinju)」。(該文全文預設受縛者為女性。)「櫻桃(sakuranbo)」是一種臀部的繩縛,「体(karada)」接近龜甲縛。此外還有小鳥、蟹、栗、馬、愛、雞、島、布團。這些繩縛套路有些形似當時在日本有人綁的繩縛,但繩路與手法均不同。這些日文套路名稱在日本則從未有人用過。

Meijer 另有一篇文章,標題為「吊縛的解剖學」(Meijer, 年份不詳)。現在的我們可能認為下了這種標題的文章說到的大概包括撓神經、尺神經等等知識。但當時這些觀念尚未在繩縛圈內被研究,Meijer 也不會滿足於如此「西方」的說法。文章搭配著一張將猶太卡巴拉哲學的「生命之樹」疊在人體上的圖片,寫道:「『生命之樹』源自中東(早於耶穌)..黃線是宇宙與行星之間流過身體的能量線,上面的點是脈輪,氣能量的出入口,由繩縛的觀點來看是主要的經絡。… 綠線是引力拉扯,也是繩子主要走過的部位。綠點是由指壓的觀點可支撐身體的點。… [吊縛時],能量的出入點改變了…」(註3)

寫到吊縛的技術面,他建議兩個方法:一是讓受縛者躺在桌上,把繩子固定好,然後把桌子搬開。另一個方法是先將腰臗部綁好,然後固定上半身,然後抬腳,最後綁手。兩者都不是當時日本繩師會採用的流程。我們可斷定:Meijer 對當時日本繩師做的吊縛其實並不了解。

當時是西元 2000 年,其實並不是很久之前。那時,日本已經有相當熱絡的 SM 活動,有繩縛授課與表演 — 他們之中絕少有人時常把 Meijer 宣稱為日本傳統的盆栽、氣、能量、經絡掛在口中,也很少有人相信有能讓人不自覺地摩擦陰蒂直到昏倒的繩縛。一個西方人若想獲得更接近實況的繩縛資訊,雖不像今日那樣地方便,卻也並不是不可能。但 Meijer 在歐美顯然有足夠的魅力。他開班授課,架收費網站,為許多網站與雜誌撰文。直到 2010 年代仍有人盜用他的文章冠上自己的名字 — 他的文章仍是值得偷的。一個被英國繩師 Esinem 抓到的盜文者辯稱「Hans Meijer 是我的另一個筆名」,Esinem 不得不好氣又好笑地回「Hans Meijer 已經在 2009 年過世了!」

如果我們只說到這兒,這便是一個「當年資訊不流通、人們曾如此愚昧。現在終於開化了」的故事。但這並不是我想說的。我想以此為開頭,談談東方主義。

東方主義

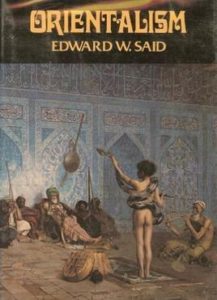

溯其源頭,東方主義 “orientalism” 一詞最初可理解為一種藝術分類。Orientalism 不限於繪畫,但以下我們以繪畫為討論主題。就如同人物畫、風景畫、靜物畫、史詩畫… 「東方畫」曾是一種畫作類別。歐洲人對東方的人、事、物好奇、喜愛,願意收藏相關畫作。此處的「東方」大多指(由歐洲為原點出發的)近東、中東。

Jean-Léon Gérôme 的「弄蛇人」(The Snake Charmer, 1879)是一幅被反覆分析的畫作。裸體少年與吹笛老人做著弄蛇表演,牆角的觀眾們引頸屏氣,出神地看著。看畫的我們同時見到了表演者,以及觀看表演的人。Linda Nochlin 在她的分析中寫道:「顯然,[畫中的觀看者]著迷了,但[看畫的]我們也同樣著迷了。確實,這幅畫的主題氣氛就是『神秘』」(Nochlin 1983, 下同),但身為觀眾的我們看不到這個「神秘」的全貌,弄蛇少年背對著我們,正面全貌只給了畫中的東方觀眾。「畫作中央那頑強的、性慾激起的『神秘』指涉著一個更廣泛的東西:東方本身的神秘。」一個一般西方人無法看到全貌,只有符合資格的「他們」才能正面看到的神秘。

Gérôme 的畫作以鉅細彌遺的真實感著稱。「Gérôme 這種『自然派』或『道地派(authenticist)』畫家試圖讓我們忘記他的畫作其實是創作,方法是… 堅持大量、道地的細節,尤其是一些可說是非必要的細節。不僅是仔細畫出的土耳其磁磚… 不僅是牆上的阿拉伯文字… 甚至包括磁磚的修補痕跡。… 如同[羅蘭巴特]指出的,這些細節的功能是宣稱『我們是真的』。」

當然,Nochlin 說道,「Gérôme 如同所有的藝術家一樣,並不是在反映現成的真實,而是在生產著意義。」與其說是真實,不如說是畫家與西方觀眾一廂情願的想像。對一些畫家來說,近東是「一個奇幻空間或屏幕,情慾、施虐慾等強烈慾望可投射於其上而免除罪責。」Eugène Delacroix 的「薩達那帕拉之死(La Mort de Sardanapale, 1827)」描繪最後一位亞述王 Sardanapalus 戰敗後下令殺死自己的妻妾和馬匹,而後燒毀宮殿自殺的情景。Nochlin 認為這是「拉開了一個適當距離的舞台、演出被禁止的激情」,展現的「與其說是西方人對近東的權力,不如說是當時法國男性對女性的權力」、「一種『男性,藉由毀滅女性,而享受女體的無限力量』的幻想」。這種幻想並非憑空而來,而是在當時的社會條件下,如 Delacroix 這樣階級的男性自認自己該擁有某些女性的身體,但不能明說。想要卻不能要的、想慾望卻不能慾望的,就投射在遙遠的東方,成為「他們那兒」發生的事。

也許因為類似的原因,”harem” 是東方畫的常見主題。Harem 是穆斯林家庭中女性及兒童的居住場所,成年男子不得進入,常被譯為「後宮」或「閨房」。東方畫中的 harem 時常描繪白皮膚的裸體女子以及她們的深膚色僕役。但男性西方畫家怎能進得了 harem, 知道裡頭是什麼光景?答案是,他們進不去、沒見過,但這不妨礙他們作畫。典型 harem 畫中的裸體女子呈現的不是「真實」的日常 — 那並不好看,而是對設定的觀眾展現性感的肢體,讓西方觀眾能一邊窺看想像中的後宮,又可一邊推說是「他們的風俗」。

「Gérôme 這樣的藝術家可以把同一個主題:『把裸體、無力的女子展示給衣著整齊、握有權力的男子』以各種方式偽裝,例如『自古就有』的奴隸市場。」(Nochlin 1983, 引號為我所加。) 奴隸市場也是東方畫的常見主題。Nochlin 說道,「無辜的[女子]違反意願地被困在某個遙遠的地點。她們的赤裸被同情而不是被譴責,」讓這種畫作被大量生產的原動力則是「姝麗的奴隸女被加諸羞辱,給予佔據了道德高地的偷窺者滿足感」。John Frederick Lewis 是少數不畫裸體的東方畫畫家,反倒成了特例 — 評論家寫道他「把 harem 畫得幾乎像是英國家庭生活…[其中的]女性衣著完整而體面,意味著健康的道德。」(Tromans 2008)

東方畫的取材傾向慵懶、緩慢的人們,而不會是勞動與實業,即使當時許多西方觀察者注意到埃及男女長而繁重的工時與家務勞動。埃及、土耳其等國家都在作畫的十九世紀面臨著劇烈的動盪與轉變 — 其中大半得歸因於西方國家的操作。但畫家仍偏愛古老的、悠久的「傳統」題材。Nochlin 注意到:「西方人對北非的暴行很少出現在東方畫中。… 東方人對彼此的暴行卻是受歡迎的主題。怪異而異國的懲罰、駭人的酷刑… 都是東方畫的慣用主題。」東方畫呈現的是一個古老、守舊、怪異殘酷的東方,這是「他們」,由此對照出一個「我們」 — 現代、進取、人道開化的西方。英國畫家 David Robert 便在 1838 年這樣描述開羅:「這美麗的城市,曾有著宏偉的建築和世界的奇觀,現在卻由於穆斯林的無能與野蠻而孤單地被遺棄到和周邊的動物一樣原始的狀態」(Nochlin 1983). 富饒的東方竟淪落如此,自然需要西方去挽救、去征服、去獲取。1978 年,薩伊德(Edward W. Said)發表了他重要的著作《東方主義》(Said 1978),指出此種對東方的凝視方式如何為帝國主義服務。自此之後,「東方主義」就成為了一個重要的批判用語。

Said 談了許多,我想特別指出的是性別相關的觀察。在一場座談會中(Said 2002)他說到:「我在寫《東方主義》時要指出… 歐洲男性作家將東方給女性化到了極不尋常的程度。」不僅前述畫作確實常是男性畫家引導觀眾以男性觀點凝視著女性,整個西方看待東方的方式,便是積極、進取、掠奪、「陽剛」的一方,凝視著被動、靜止、被取用、「陰柔」的一方。

從十九世紀中東畫到二十世紀的好萊塢電影,「東方」的代表形象是「奴隸市場」畫作中楚楚可憐的近東女子,或是「蝴蝶夫人」與「藝伎回憶錄」中深情的亞洲女性。東方的男性角色則往往是西方主角的助手、身懷功夫但沒有性慾望或性吸引力的英雄,或著是反派 — 通常是陰柔的、耍小手段的。代表之一是「傅滿洲」。亞洲讀者也許不熟悉,傅滿洲是橫跨小說、電影、電視劇、漫畫的赫赫有名的反派角色。1913 年他在小說中首次登場,1923 – 1968 年間有 13 部電影。他是中國人,往往穿著類清朝的裝束,打算征服西方世界。他聰明絕頂,博學多才。討厭槍砲,不用一般反派的陽剛的武力,而偏好「古老方法」— 毒蛇、蜘蛛、毒藥、心靈控制,並且常會把一些奇怪的酷刑用在對手身上。

當我讀到 Meijer 讚嘆著那因「追求完美」而發明了「不需太多體力與勞動」、「有效率地折磨人體」的中國滴水刑的文化,我想,他所寫的就是一個傅滿洲。Meijer 的文字處處應證著東方主義的運作。用日文小標題等「不必要的細節」顯得真實、道地;宣稱一個一般人難以一窺堂奧(看到「正面」),只有「真正了解日本文化」才能領悟的東方神秘技術。即使 Meijer 本人顯然並沒有真正學到第一手的技術細節,如同東方畫畫家們往往沒有親眼見過他們筆下的地點與場景。繩縛的神奇效用並不存在,而是作者以及其讀者一廂情願的幻想,反映著他們對性、對性別、對女體的想像,但卻推給了一個遙遠的文化,說是「他們」的傳統。十九世紀的西方對東方輕賤,現在則轉化成了崇拜,但這本是一體兩面 — 畫分出「我們」與「他們」,使權力得以運作的原理是一致的。

前面說了西方對東方的凝視,那麼東方的回應為何呢?其中一種反應是:東方也學著以西方的方式看待、認識、定義自己。學著藉由表現出「東方性」來確認自己的身份、定位。這稱作「自我東方論述」。值得一提的是,這和女性的處境其實很類似。男性的凝視建構出了一個他者,而女性必須學著把自己當成「他」,學習如何做個女人。但「他」畢竟不是自己。這種斷裂與矛盾是許多女性在生活經驗中反覆印證的困境,也是女性主義諸多流派各自嘗試處理、分析的課題。

若拉到國族的尺度,張興成(2002)以日本為例,認為:藉由強調與西方的差異,日本也建構出了「日本特性」,「利用東方論述的凝視把自己轉化為他者,從而與東方主義構成一種『淵深的共謀』,兩者都是用『他者』去本質化『自我』。」該文的例子中,日本統治階級藉此獲得了權力,「如1910年代日本就曾以『家』為意識形態,強調日本民族和公司如家一般,將社會衝突與異見歸為『西方病』,而忠於集體理所當然地抑制個體對民主與人權的訴求… 壓制了國內其他少數族群和女性、工人階級的聲音。…『東方主義』融化為日本『傳統的發明打造』,與日本鎮壓異見合謀。」本文後段也將談到「傳統的發明打造」。

繩縛旅遊年代, 與 Kinbaku vs. Shibari 之爭

回到 BDSM 與繩縛。Hans Meijer 在西方成名的那幾年,日本 SM 圈的反應為何?答案是:他們不知道,當時也還不在乎。直到廿一世紀初,日本 SM/繩縛圈對國外的世界接觸得不多(反之亦然),也並不太關心。

少數例外之一是原籍德國、定居於日本的繩師長田 Steve. 約莫西元 2000 年之後,他在西方逐漸打開了名氣。與 Hans Meijer 不同,長田 Steve 是住在日本、通曉日文、與知名繩師學習技藝(長田的姓氏由長田英吉而來),和日本繩縛圈有社交往來的人,一個「真的」繩師。另一方面,他又是當時唯一通英文,並積極與日本之外的 SM 圈接觸的日本繩縛圈內人。至少在廿一世紀初的前十年,外國人要到日本學繩縛,通常先與他聯絡。這段時間中,他成了將在日本流通的繩縛技術輸出至歐美的主要窗口。即使他(當時的)技術被日本當地繩師質疑,很長一段時間,西方 SM 圈不知道明智伝鬼、乱田舞、雪村春樹… 只聽過長田 Steve. 明智流的高手小手縛在西方一度被稱作長田風高手小手縛。2010 年後,在 Fetlife 上他仍被粉絲們稱作 “the great Osada Steve”. 直到 2017 年他「也」爆出疑似侵害案件後,聲勢才稍有受挫。(註4)

2010 年,英國的 Esinem 等人舉辦第二屆「倫敦緊縛美之祭(London Festival of the Art of Japanese Bondage,簡稱 LFAJRB)」,邀請一鬼の子到倫敦。一年後,一鬼の子也在東京舉辦「冬縛」,邀世界各國繩縛愛好者到日本表演。這兩趟活動令歐洲與日本 SM 圈的眼界與世界觀都大大轉變:歐洲人到日本、和日本繩師見面、參加活動、甚至與他們學繩,原來並沒有那麼難。日本繩師們則發現海外有很大的發展空間,如果一鬼の子可以,我們是否也可以?我個人把 2010 年代稱作「繩縛旅遊年代」的開端 — 「以繩縛為主要目的而旅遊」成為流行、甚至是例行的行為。一方面,世界各地的人來到日本,看繩縛表演、到 SM bar 遊玩、上大師的課,甚至為此在日本短期居住。另一方面,日本繩師們驚覺海外有如此豐富的潛力,紛紛以能出國表演、教課為榮。(註5) 外國來客的增加逐漸造成了日本 SM 圈的改變,詳見前文〈主流化如何改變了日本繩縛?一個關於串連政治的提醒〉。

2012 年,我與南西到第四屆 LFAJRB 表演。這一趟認識了許多喜愛繩縛的當地好友,也發現他們幾乎都是日本迷。一位朋友對於擁有一套和服,用正確的方式掛起來覺得很自豪,但也不忘問我們這些東方人的意見:”is this authentic?” 是他們常問的話。他們嘲笑著在派對中常看見的、「不懂」和服卻硬要穿、穿得不三不四的人們,稱呼他們為 “kimono boys”. 我和南西暗叫不妙:我們將去一個派對,南西正打算把浴衣和馬甲混搭,活生生是個現成的 “kimono boy”.

Authentic 一字可譯為「真的」、「道地的」。本文接下來還會多次見到這個字。

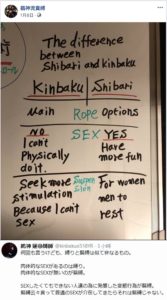

“Kinbaku” 與 “shibari” 之爭大約是在這種氣氛下萌芽的。「繩縛」一詞是台灣這兒的用詞。「繩縛」的日文是什麼,該怎麼稱呼「日本 SM 人用繩子做的那些事」?西方一度同時通行著 kinbaku 和 shibari 兩種說法 — 兩者分別是「緊縛」和「縛り」的發音。漸漸地,大家開始焦慮了:”kinbaku” 與 “shibari” 哪個是正確的?日本人自己是怎麼說的?這兩個詞有什麼不同?

在一個確切年代不可考的訪問中,長田 Steve 說了類似這樣的話:「兩人之間有所連結的繩縛,我才稱為 kinbaku. 不然我只稱為 shibari.」這一度成為主流說法。英國繩師 Wkyd Dave (2017) 後來回顧:「長田 Steve 與一鬼の子大致持一樣的觀點:shibari 是拘束綁,而 kinbaku 是 shibari 再加上情感聯繫。」英國繩師 Esinem (2016) 則提及:「一個可能源自於長田 Steve、並且在想要分辨這個詞的西方人之中漸受歡迎的現代說法是:shibari 指純粹藝術性的、美學上的繩縛,而 kinbaku 指藝術的、連結的、感官的、性慾的行為的整體。」(一位朋友偶然發現 Esinem 的這篇文章,覺得長知識了,很興奮地傳給我。我提醒:您得注意他的言外之意呢!「可能源自於長田 Steve」、「在想要分辨這個詞的西方人之中」、「現代說法」等等用詞暗示著 Esinem 對這種說法其實是存疑的。)

2015 年二月,Fetlife 使用者 DPenguin007 寫道「我聽說 kinbaku 是一種偏西方風格的日本繩縛。」(DPenguin007 2015) 留言中則有人不同意,引用了澳洲網站 Jade Rope 的解釋:「我們認為,一個套路如果用在藝術性的姿勢… 如果綁的人是以美感為目的,這是 shibari. 同一個套路如果用在性慾主導的場合,kinbaku 是更適合的字。」

但有人更激進地懷疑 — “shibari” 這種說法會不會根本是「錯」的?對於 Jade Rope 的那段引文,Fetlife 使用者 Tatu 認為「差得遠了。」為此他另發了一篇文(Tatu 2015. 下同):「其實日本人自己說到 SM 時是不會用 “shibari” 這個字的。他們說的是 “kinbaku”. 如果你在日本的街上和人說 shibari, 他們可能以為你在說『綁東西』或是『編織』。」持同樣看法的人不在少數,包括 Tatu 在內的一些人指證歷歷地說:日文中 shibari 的意思是「綁」,日常生活中綁任何東西都可以稱作 shibari (有人用了許多日常生活中出現「縛り」字樣的照片作為佐證), 因此這個字指的不是 SM 的綁。

有人進一步主張: “shibari” 一詞也許根本是西方人發明的。始作俑者是誰呢?Tatu 認為他知道元凶:「有個叫做 Hans [Meijer] 的西方人把它稱為 shibari, 然後這詞在西方就流行起來了。」他說, “shibari” 一詞即使不僅是 Meijer 一個人的捏造,他也是重要推手 — 這是有證據的,誰叫 Meijer 寫了一篇標題就寫著 “Shibari” 的文章呢?Tatu 繼續說:「直到 2000 年早期,西方人終於搞懂了。所以我認為真正學日式繩縛的人通常稱之為 kinbaku. 其他人用 shibari 這個字,指的是一種日洋混合的風格。」

至於「藝術性」一說,Tatu 認為:「歷史上,Kinbaku 就如同所有日本的事情,總是關注藝術面的!」(聽來是否有點熟悉?)

這令我覺得很錯愕。我在日本學繩縛時,課堂上用的字明明是 shibari. 也有人指出,明明在日本影片、教學中到處見到 shibari 這個字呀?

我當時以為,西方朋友們也許是曾被 Hans Meijer 騙怕了,因此才這麼想求「真」吧?數年後沈澱回想,才覺得並非如此。宣稱自己掌握了「真實」,掌握了「道地性」,一直是建立東方主義凝視的第一步。有了「道地」,便有了權威。「分辨不同」的知識,是一種宣稱自己能掌握道地性的方式。甚至,如果我們不確定什麼是真,就建構一個「假」來和「真」對照吧。如果 “shibari” 是假的,我們便掌握到一個「真」知識了。

在該討論串中辯論到「shibari 是否代表『藝術性』的繩縛」時,有人說道:「我們[西方人]傾向把事情分成藝術與工藝;對日本人來說,他們做的每件事,從插花到奉茶到烹飪到花園.. 都是藝術。這是為什麼 99.9999% 的西方人永遠無法了解 kinbaku 中的『藝術』,因為自我中心的西方總是用演繹邏輯把文化切割成技術與形式,直到我們把他們做的事都西方化了…」雖然才批評過 Hans Meijer, 此處採用的「西方、邏輯、現代 / 東方、神秘、古老」劃分方式卻和 Meijer 是一致的。說到繩縛,也總是不可避免地引援日本文化、插花、花園來加強那個神秘感。到頭來,繩縛仍是一個弄蛇人,是 99.9999% 的西方人無法一窺堂奧,只能看到背面的。神秘的繩縛不能用西方的、自大的、邏輯的方式理解,剩下的一線希望,也許是聽從權威們的建議。

事實上,Tatu 已經盡力引援了他所能得到的資料,試圖做出合理的推論。很可惜地,東方主義式的偏見原就難以避免,這也使他和身處爭議中的許多人難以看穿:kinbaku vs. shibari 之爭原本就是個假議題。

2015 年應已經是 “shibari vs. kinbaku” 爭議的尾聲。許多零星跡象顯示, “shibari” 與 “kinbaku” 使用在 SM 脈絡下並沒有很根本的不同。

此時也已有許多人疲倦、不耐煩了。他們表示不在乎。「我不管它叫什麼,我只知道這是我愛做的事。」

但我對於這種回應隱含的「不值得深究」的態度也無法苟同。語言是文化的沈澱,從字與詞中我們可得到很多資訊。一個人為何使用某個詞、某個說法,是有許多有趣題目可研究的。 “Shibari vs. kinbaku” 辯論中大家的問題是把語言想得太死板,把理解字詞想成查字典,認為一件事非得要有個唯一、「正確」的說法。事實上,一旦了解語言是如此複雜、細緻、動態的人為構造,我們便能了解「哪個詞是『對的』」是個意義不大的問題。

那麼,關於 shibari 與 kinbaku 兩詞的「真相」到底是什麼?他們有什麼不同,如果沒有不同,為何有兩種說法?

所有討論中,我認為只有 Nuit de Tokyo 的意見提供了最靠譜的線索(Tatu 2015)。他提及,兩個詞的使用方式很接近。若硬要說差別,「緊縛」是漢字,給人比較嚴肅正式的感覺,「縛り」則比較口語些。

使用中文的我們,雖不能靠此完全理解日文,但畢竟是在一個比較類似的語境中,可以感受得到大約是怎麼回事。放到中文的語境中來揣摩,「緊縛」兩字聽來很厚重,適合在文章標題、活動名稱之類的場合使用。但我們邀一個人玩繩縛時若說「可否和我進行一場緊縛?」就顯得滑稽。我們大概會說「可以和你綁綁看嗎?」即使「綁」這個字指的不只 SM 的綁(甚至,正因為「綁」這個字意義多,才可以不那麼厚重地使用)。這和 kinbaku 與 shibari 兩詞的關係很類似。兩個字使用起來確實有所不同,但不是前述的辯論中以為的那種不同。

我也用過這樣的比喻:假設台灣有位名廚師在受訪時宣稱「我認為呀,有注入愛的才是『料理』,否則只是『做菜』。」廚師的意思並不是要為「料理」與「做菜」兩詞作個字典式的定義。他想說的是「有愛是重要的」。

但這話傳到國外,大家開始爭論了:「『台灣菜』是正確說法嗎?只能說『台灣料理』吧?」「我應該說他為我『料理』了,不能說他在『做菜』!」「我覺得我有興趣的應該屬於『做菜』而不是『料理』。」「那… 『做飯』是什麼?」這就是 “kinbaku vs. shibari” 辯論中發生的事。

2013 年,倫敦再次舉辦「倫敦緊縛美之祭」,這年邀請了奈加あきら當主秀。除了表演,也安排了問答時間。外型嚴肅的奈加意料之外地幽默健談。終於,有人問了這題:「 “kinbaku” 與 “shibari” 有什麼不同?」

我覺得,在場的觀眾心裡多半已有了答案,但他們希望有位日本來的道地繩師把話說出來。

奈加斬釘截鐵地回答:「沒有不同。那個不同是長田 Steve 說的。」

全場熱烈鼓掌,希望就此了結這件事。

被發明的傳統

剛回台那幾年接受訪問時常被問到「聽說繩縛是有門派、有師徒的?」

訪問當下的氣氛常讓我覺得若答「沒有」會讓對方失望。但事實上,一門只發展了大約半世紀的技藝,要說有成系統的流派、傳承,似乎也太操之過急。據我觀察,直到 2010 年代前,比較貼切的實況是:一方面,我們能找出一些特定技術與風格是誰開發出的,也能追溯出誰曾和誰學過繩縛的歷史。確實有些繩師讓學生沿用自己的藝名在圈內活動。不同繩師的繩縛風格與哲學確實大相庭徑,反映出了他們沈澱多年的心得。但另一方面,繩縛本是很反映出個人素質的東西,往往一個人從某繩師那兒被啟蒙,但很快便綁出自己的風格。大部分職業繩師都是所謂的「我流」 — 自己的流派。

至少在 2010 年之前,「門派」、「襲名」等作法並不如大家想像中普遍。例如,奈加あきら常提及他跟著濡木痴夢男學繩,受到極大的影響。但他仍以自己的名號從業。有些襲名的例子,例如長田 Steve 的姓氏來自長田英吉,一度曾有三至四位繩師將明智伝鬼的「明智」兩字掛在自己的藝名之前。據一位得到老師名字的繩師私下描述,過程大約僅是「我問老師行不行,他說可以」,是兩人之間的私下約定,而不像武術等等技藝有成文的基本條件與考核程序。目前為止,雖有老師讓學生繼承自己的名字,還沒有傳到第三代的例子。一場爭議中,乱田舞曾斥責某人「不敢用自己的名號嗎」?可見在當時的氣氛中,襲名一事被圈內人視為當事人基於種種目的的個人選擇,而不是另一個「門派」(因此不該由外人批評)的傳統。

雪村春樹(1948-2016)自80年代末起就是活躍的繩師。據稱 90 年代中期他建立起了自己的「雪村流」風格。 2010 年代有了「雪村流縄遊戯指導員」的制度。第一號是 2012 年八月的長田 Steve, 賜名「春嶺」。幾天後,雪長マックス成為二號。2013 年有 Nuit de Tokyo, Master K, 與 Zetsu 拿到資格,分別賜名春翔、春虎、春豊。最後一位則是 2016 年的 Davide La Greca. 直到雪村於 2016 年過世為止,共有 13 人拿到了「指導員」資格。

細看這份名單,不難發現一些有趣之處。雪村流風格於 2000 年成形,但隔了十年,到了 2012 年 — 「繩縛旅遊年代」之後 — 才大量產生出被賜名的指導員。13 人之中有 10 位外國人,僅有 3 位日本人。若不是日本人資質比較駑鈍,便是繩縛圈內的日本人並沒有特別想要這個名號。10 位外國人之中,不少都是已經在繩縛圈內活動數年,已有實力和知名度的繩手。也許「雪村流指導員」的頭銜對他們而言更有價值。不難想像,假設澳洲(或丹麥、或其他國家)原有三、四位名望不相上下的繩師在活動。如果其中一位拿到了「雪村流」認證,他的地位便不同了。

而日本這頭也相當樂意提供協助。直接的金錢收入可能是較微不足道的,更有價值的是:有正式身份的弟子可作為在海外的代表,能建立與國外繩縛圈的人脈、提升海外聲望,自是何樂而不為。不僅雪村流,2010 年後,日本繩師們給予學生的職務、名號、認證變多了。這是一個「被發明的傳統」。

2020 年,原已失去熱度的 kinbaku vs. shibari 又被重提。這次發表意見的是年輕的日本繩師鵺神蓮。「有性行為的是 shibari, 沒有性行為的是 kinbaku」。有趣地,他將兩詞與「性」的連結方式剛好和 2010 年代的說法相反。這讓想要搞清楚這兩詞有什麼不同的人更困惑,但「kinbaku vs. shibari 是個題目」這件事情卻又更被強化了。

結語

如果停在這兒,這似乎是篇「拆穿騙局、揭發假傳統」的文章。但這仍不是我要說的。

除了蓄意作假的人之外,我並不希望去指責、嘲弄任何個人。我希望的是從這些事例出發,揭示事物運作的一些原理。身處優勢文化中的人們將自身的缺憾、慾望投射在另一個陌生的文化上,並由此建構了一個和「我們」如此不同的「他」— 因為「他」有那麼多和我們不同的、神秘而令人嚮往的「傳統」。許多權力可以運作在這之上,久而久之,這些創造出的傳統也真的漸漸被鞏固、建立起來。一方面這是如此龐大的大結構,一方面這又根深蒂固地影響著我們怎麼看待他人,怎麼看待自己,因而深入每個人的日常,連性這樣被認為是私密的、小眾的事情也不免受其影響。

這些事例並不只發生在遙遠的以前,不只在 SM 圈,而在許多次文化中仍持續地發生著。探戈的歷史便與本文談到的繩縛有驚人的相似處。二十世紀初期,探戈在阿根廷布宜諾斯艾利斯貧民窟中的移民和娼妓間流行,阿根廷菁英則認為它不正經而低俗。後來探戈流傳到歐洲,被『白人化』、去性化,被歐洲人接受,再回頭受到阿根廷富裕階級的重視(Jakubs 1984, Taylor 1987)。Kathy Davis (2015)觀察,探戈舞蹈本身常表演著「女性半推半就地抗拒男伴的追求,終究猶豫地被征服」的主題,探戈沙龍中也有男性主動、女性被動的性別規則,「探戈似乎是傳統、異性戀性別觀的最極致體現。… 也是性別不平等 — 女性順從與男子氣概 — 的範例表演。」但這種「落後的性別秩序」被當作「阿根廷傳統」的一部分,是使探戈「道地」的要素 — 不是我的性別觀落後,是因為阿根廷的「他們」就是這樣的、探戈就是這樣的 (Villa 2001)。關於歐洲與拉丁美洲之間的探戈跨國流動,Marta Savigliano (1995) 說道:「探戈餵養了白種歐洲與美國那種族化、帝國化的幻想與慾望,讓他們尋找在家鄉失去的熱情,卻不用危及到他們身為北半球居民的特權。對比之下,阿根廷探戈舞者或者為了經濟理由,或者為了得到仰慕,被迫使自身成為慾望的帝國主義政治的『素材』,將自己轉化為那些『和身體比較接近』、更『自然』、『與原始慾望更和諧』的異國的、情色的拉丁『他者』。」(註6) 把探戈換成繩縛,阿根廷探戈舞者換成日本繩師,這幾乎是同一個故事演了兩次。

由於這是如此龐大、常見,如此根深蒂固的模式,個人在其中很難不受其左右。在結構中的個人自然地選擇在他所見之中最合理、阻力最少、拉力最大的路。成立門派的繩師們自然地希望自己的技藝能以自己的名號發揚光大,傳承給識貨的人。Kinbaku vs. shibari 爭議中的許多人都已盡了他們的努力,尋找合理的佐證 — 他們只是看不透「哪個說法正確」最初就是無謂的執著。我也相信鵺神蓮並不是有意炒作這個話題 — kinbaku vs. shibari 這個題目既然已經成立,他總會被問到,也就自然發表了他相信的,覺得言之成理的見解。

而做研究的目的就是希望打破這個循環。一方面看見:每個人都有他的困境要解決,由此出發去分析、理解每個個人的判斷與決定。另一方面喚醒意識,尋求一些鬆動、改變的可能。這是本文希望談的。

大約 2010 年代前半我的一趟出國表演行程中,一位當地的朋友問我「怎樣才能有和日本繩師學習的機會呢?」她已有成熟的技術,並仍積極學習著新知。但當時她所處的環境由年紀較長、在圈內資歷較久的男性掌握權力與資源。她常看到危險的繩縛實踐,但她提出意見時總被不當一回事,甚至被視為找麻煩的攪局者。於是她想,如果她能拿到一個來自日本的頭銜,也許能使這些人不得不正眼看待。

乍看之下,不論從性別、年齡、東方主義等等層面考量,她選的似乎都是最順服權力的路。但另一方面,要取得話語權,先得有一個可被辨識、可被理解的說話位置。在資源被年長男性權威把持的現實條件下,借用一個更年長、更權威的男性的力量,確實能賦予她能力、是讓她能做出一些鬆動與改變的開端。這是我們希望不要忽視的,看見在現實結構中個人如何尋找縫隙、生路、施力點。而如果更多的個人能一方面看清結構的運作,一方面不放棄種種改變的可能,我們的行動便能一點一滴地造成變化。

本文由漉露協助修訂,在此致謝。

註解

- 「流言終結者」仍把「中國滴水刑」列為 “confirmed”. 但細看節目內容,會發現使測試者感到心理崩潰的是長時間拘束,而並不是滴水。頭部與身體被拘束的 Kari 感到相當不適,而沒有被固定、只是躺在椅子上被滴水的 Adam 則相當輕鬆。

- 約 15, 16 世紀左右,義大利律師 Hippolytus de Marsiliis 描寫了這種滴水刑罰,但當時並不叫做「中國滴水刑」。「中國滴水刑」一詞可能來自魔術師胡迪尼等人表演脫逃術時使用的「中國水刑箱(Chinese water torture cell)」,以及傅滿洲故事的聯想 — 傅滿洲總是把一些稀奇古怪的酷刑用在對手身上。

- 氣、經絡、生命之樹等等理論自有其脈絡,本文並無質疑或嘲弄之意。本文想指出的是:Meijer 把這些論述套在繩縛上並宣稱這是日式繩縛,但當時在日本 SM 圈內並無此說法。

- 2016-17 年間,許多歐美知名繩師或圈內重要組織者疑似性侵或脅迫的事件陸續被揭發。關於長田 Steve 的侵略性舉止一直時有所聞。最後被揭發的事例是在一次繩課中,長田 Steve 的肢體動作讓一對女同志 couple 感到嚴重侵犯。此事在 2017 年被公開,長田 Steve 也因此一度把個人網站內容撤下,只顯示一張寫著 “I am very sorry” 的圖片。

- 現在也許難以想像,但曾有短暫幾年的時間,日本許多第一線繩師願意以不領酬勞、只要住宿與機票的條件出國表演與授課,因為當時日本繩師出國尚屬新鮮,發現自己腳步慢了的繩師們也都急著打開海外知名度。

- 「和身體比較接近」、「與原始慾望更和諧」都是好特質,也可能確實是一些阿根廷探戈舞者們追求的。此處質疑的是將這些特質於種族、國族做本質化的連結。

參考資料

- Davis, Kathy. Should a feminist dance tango? Some reflections on the experience and politics of passion. In Feminist Theory 16(1), pp. 3-21. 2015.

- DPenguin007. Kinbaku rope play. Riggers and Rope Sluts, Fetlife. 27 Feb. 2015.

- Esinem. What is shibari? On esinem.com. 10th October 2016.

- Jakubs, Deborah L. From Bawdyhouse to Cabaret: The Evolution of the Tango as

an Expression of Argentine Popular Culture. Journal of Popular Culture 18(1), pp 133–145. 1984. - Meijer, Hans. Shibari: the House of Japanese Bondage. In SECRET Magazine No. 18. Boedt, Juergen, Editor. Secret / Glitter, Brussels, 2000.

- Meijer, Hans. The Anatomy of Suspension – Part 1: Engineering Your Suspension. On wastelandblog. 年份不詳。

- Nochlin, Linda. The Imaginary Orient. Art in America, pp.118-131, pp.187-191. May 1983.

- Said, Edward W. Orientalism. Pantheon Books, 1978.

- Said, Edward W. Orientalism and after. In Viswanathan, Gauri (editor), Power, Politics. and Culture: Interviews with Edward W. Said. Vintage, 2002. 中文版:《東方主義》及之後, In 權力、政治與文化:薩依德訪談集. 麥田, 2012.

- Savigliano, Marta E. Tango and the Political Economy of Passion. Boulder, CO:

Westview Press. 1995. - Tatu, Kinbaku vs Shibari. Japanese Rope Art – Kinbaku – Shibari. Fetlife. 27 Feb. 2015.

- Taylor, Julie. Tango. Cultural Anthropology 2(4), pp 481–493. 1987.

- Tromans, Nicholas, Weeks, Emily M., and others. The Lure of the East: British Orientalist Painting. Tate Publishing, 2008.

- Villa, Paula-Irene. Sexy Bodies : Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Opladen: Leske & Budrich. 2001.

- Wykd Dave. What is Shibari and is it Shibari or Kinbaku? On RopeTopia, 7th July 2017.

- 張興成, 跨文化實踐中的東方主義話語. 二十一世紀 Vol. 71, June 2002.

很喜欢作者这种客观谦逊的口吻和探究的态度。👏🏻