☉ 漉露、小林繩霧

《婦研縱橫》111 期:表演藝術作為酷兒運動,p.38-53。台灣大學婦女研究室,2019年11月。DOI:10.6256/FWGS.201910_(111).06.

繩縛表演作為BDSM倡議運動

兩人在舞臺上相遇,凝望之中,受縛者伸出手腕,執繩者颯颯解開麻繩。緩急起落、張弛收送的綑綁纏繞,是情感與思念陣陣,傳遞給對方,更渲染至全場。觀眾屏氣凝神,執繩者闊步一拉,受縛者凌空旋轉,時而伸展、時而扭縮。飽脹的濃烈情緒,異色的情慾場面,舞蹈般的肢體動作,兩人暗波湧動,顰蹙、喘息、滲汗,一切真實且體現。隨著音樂烘托,情緒張力與視覺愉悅爬升疊加至高點。解開繩索的階段又是一波不同層次的感情釋放,輕鬆溫柔,完滿擁抱。

源於日本、在西方流行的繩縛(shibari)為BDSM的眾多實踐之一,近年來因易於轉化為表演的特色,有較高的能見度,而成為許多人對BDSM的主要印象。2005年春,臺灣BDSM支援團體皮繩愉虐邦邀請日本繩師神凪來臺做了三天共五場題名為《夜色繩艷》的表演。據皮繩愉虐邦所知,這是臺灣第一次的公開繩縛表演。當時,筆者小林繩霧已在東京居住約一年多,時常造訪神凪開設的SM酒吧。神凪在那兒不定期舉辦包括表演在內的種種活動。一次表演中,小林繩霧看著神凪與夥伴模特的互動,迷醉的氣氛中,夥伴的肢體隨著繩的牽引漸漸伸展、離地,像花一樣地綻放。世界彷彿只剩下他們兩人,濃密的情緒把在場的觀眾都吸入其中。小林繩霧一方面深受震撼,一方面想到:這樣的表演,在臺灣卻是沒有人看過的!因此動了將神凪邀請來臺的念頭。

回顧起來,那次《夜色繩艷》在臺灣愉虐活動與表演歷史上別具意義。首先,主辦團體「皮繩愉虐邦」是剛於2004年中成立,以倡議為目的、具有濃厚社運色彩的團體。2000年前後,「國內的SM生態已經大大不同。透過許多人翻譯,引介外國觀念,吸收外國養分,揉合國內環境與文化的特殊性」(小林繩霧,2004),是一個能量已累積足夠,有能力和渴望吸收新知,已經有了孕育SM社群的種種條件,在等待一個社群誕生的時期。「『皮繩愉虐邦』的成立希望回應建立一個可見的、運動的、發聲的BDSM社群的需求。」團體的目標可分為對社群內部與面對社會大眾的兩條路線:

對SM實踐者,我們希望召喚出『SMer』成為一個身分、一個主體的自覺,在這個基礎上,成為提供資訊、打造論述、組織活動、聚集培力的平臺。對外,我們則希望成為SMer發聲的窗口,成為社會與SMer溝通的管道,並成為SMer這個身份和其他性邊緣串連的代理。(小林繩霧,2004)

但是,舉辦SM表演和性少數身份倡議的關係為何呢?可能答案之一是:舉辦公開表演是一種高調的現身。一位成員引用美國性別運動與愉虐倡議者Patrick Califia的話:「我對於孤軍作戰感到厭膩至極;我知道,如果沒有誰站出來宣告有個愉虐愛好者社群已然存在,就永遠不會有這麼一個社群誕生。……只要我站出來,其餘人就會來找我,讓我不再孤獨」(皮繩愉虐邦,2005)。此段談的是對社群內的現身:皮繩愉虐邦是剛成立的團體,希望呼喚躲在暗櫃的、不願出面的同好群眾。另一方面,皮繩愉虐邦成員也做了對社會大眾現身的準備。從《夜色繩艷》透過線上售票系統公開售票、對報社發新聞稿、辦表演前記者會等等操作可看出皮繩愉虐邦不把這個表演當作僅給圈內人的私密活動,而希望高調地對大眾發聲。

將「繩縛表演藝術」作為性/別運動手段,在當代時空條件是條通順可行的路。語言學界長期討論的概念「標出性」(markedness),即語言中存在著大量的不對稱現象,包含形態長短、使用頻率的不對稱。經常出現的語言項被稱為非標出項(the unmarked),而較少出現的則被稱為標出項(marked)(彭佳,2015)。典型的例子如英語中man與woman的對峙,man為非標出項,第二詞woman派生自man……既此亦彼兼稱男女的「人」,就用非標出項man,例如「人類」作mankind(趙毅衡,2012)。幾乎可以由此現象窺見,在那個文化當中什麼是被大眾認為常規的、視作預設值的。建立於上,趙毅衡將非標出性與標出性在文化現象中又拆解成了「正項-中項-異項」的三元關係,正項藝術的正項美感可說是「在非標出性中感到的愉悅」。並且指出「前現代正項藝術居多;在現代異項藝術比例漸漸上升,以至於後現代文化中,異項藝術佔了多數,藝術越來越傾向於異項。」在藝術環境與藝術家如此的趨勢與追求中,BDSM帶有對大眾而言稀少陌生、對立於正常的特性,無論作為內容或者體裁,對藝術領域來說都是極具潛力與吸引力,而張臂歡迎的。對SM倡議運動來說,這則是一條通向舞臺、走進大眾視野中的道路,是一張期間限定合格通行證:那些常規說「不行」的,在舞臺應允裡「可以」了。

《夜色繩艷》和劇團「臨界點劇象錄(1)」合作舉辦,即是個能看出該時空背景的例子。雖然皮繩愉虐邦成員事實上包辦了票口、燈光、音控、舞臺設計、舞監……等等技術工作與大部分的行政工作,甚至與神凪搭擋表演的模特兒都由成員們輪流上場,臨界點劇團仍被列為共同策劃。這至少有兩層考量:其一是可使用其場地,也以其名義申請補助。更重要的是,對第一次面對社會大眾、舉辦以性為主題的大活動的年輕成員來說,和一個立案劇團合作設定了這個活動將被媒體或大眾討論的框架——或著至少提供了心理上的被保護感。

但雖然如此,《夜色繩艷》表演並沒有把BDSM牽涉情慾、性慾的部分切割。皮繩愉虐邦文宣中描述愉虐「是感官與心理交互作用的多樣化遊戲,是另類感官的創意開發和現實生活中權力關係的扭轉狎擬,是極具變化、流動性的性行為操演」、「在異色情境之中,展現出情慾流動的無比豐富層次」(皮繩愉虐邦,2005)。媒體採訪中,皮繩愉虐邦成員們可感受到「善意」的記者試圖做球給受訪者,提供以更淨化、去性慾、因而安全的方式定位該表演的機會。但皮繩愉虐邦並沒有這麼做。例如,聯合報的報導中,神凪回答「這是藝術,但也脫不了性的聯想。」「再被問到『虐縛』到底是性,還是藝術?(模特兒)則是答,兩種解釋都可以」(曹銘宗,2004)。

當年的實踐者是有意識地懷抱倡議目的進行繩縛表演,自詡為性少數身份支援團體,若切割掉「性」的部分,是本末倒置,有違初衷。公開舉辦表演作為一種主動發聲的現身,可以讓隱身於大眾中的邊緣族群曉得自己不孤單,在精神上與觀念上獲得安慰與支持,曉得「即使是這樣的自己」也是可以的,可以這樣存在的。並且讓社會多數認識到原來有這樣子的人存在,原來就在自己身邊。希望有個機會,讓看過表演的人,從此對世界的看法再也不同了。至今,我們在答應跨界合作邀約時,仍是帶著這樣的期許。在舞臺上的時間裡,我們演出著我們的污名,就像驕傲遊行。

表演藝術作為符號語言的相遇與轉譯

「表演」的運動策略,除了使觀眾「看見了」現身之外,還有更多文本在運作。映入眼簾之後,劇中的服裝、舉止、性別、年齡等符號文本皆各自挾帶著它們的伴隨文本,影響了觀眾如何解讀。

任何一個符號文本,都攜帶了大量的社會約定和聯繫,這些約定和聯繫往往不顯現於文本之中,而是被文本『順便』攜帶著。……伴隨文本決定了文本的解釋方式。這些成分伴隨著符號文本,隱藏於文本之後,文本之外,或文本邊緣:卻積極參與文本意義的構成,嚴重地影響意義解釋。(趙毅衡,2012:p.182)

觀眾看見之後,看懂或者為看懂所做的努力,這個過程與經驗,又將再次為他看見的這些符號,覆寫、擴增一層來自這場表演脈絡中新學會的意義認知。於表演者而言,觀眾如何認知這些符號亦影響著表演者,既然觀眾的認知變動著,表演者的認知也因此而變動,一齣表演的依循是建立在雙方之上。徐華謙老師在課堂講過「表演是一種合約,與對手、與觀眾簽下的合約。」一齣表演的演出與觀看,是一場共謀,一份契約,在高夫曼(Erving Goffman)的劇場理論中把社會行為視作表演,在互動過程心照不宣的推測預期、觀察對照、修改校正中,這份契約的組成是持續動態的。

不同的族群、文化,因為其獨特的生命歷程,形成不同的理解與描述事情的邏輯系統。當不同系統相遇的時候,它們的分界所發揮的功能不僅是區分而已。「符號域」指的是符號存在和運作的空間和機制,它既是文化存在的條件,也是文化發展的結果(Lotman, 2005)。符號域的「域」字,說的是一種範圍的、空間的構造,構造可分為三部分:外部、邊界和中心。對某個文化的符號域而言,它的外部(例如其他的符號域)是那個文化所不能辨認理解,因此不具意義,甚至判定為「不存在」的無序混亂,是完全異質的、絕對的他者。中心是同質性最高的、絕對的自我。邊界則是自我和他者的區分,也是兩邊的聯結。混亂而無法辨認的外部文本,能夠經過邊界的過濾、翻譯、重新編碼,轉化成另一個系統可懂的解釋,而信息將在過程中變形、新生。劇場空間以及表演行為即是體現的轉譯邊界,宛如細胞膜,既是相遇的界線,也是物質與信息交換的介面。表演者與觀眾在演出中結合成為了一個有機共同體,一起參與、見證、干擾著這個文化的變動、形塑與再造。於是,BDSM場景中從主流文化及現實生活經驗取材挪用的腳本元素,又再度回頭動搖了這些元素在主流認知中所代表的意義。

語言裂隙裡撐開的陰性空間

從舞臺表演藝術到日常自我展演,表演是反覆言說,也就是複製使用,使用能夠被聽得懂的語言。然而使用既有的文法與詞彙不必然只能是臣服的,亦蘊藏反叛與抵抗的能量。因為在不同文化符號系統轉譯過程的變形之間,語言斷裂處彷若開啟了一個陰性的空間,宛如子宮般孕育新生、啟動改變契機。

風格強烈、滑亮服貼的乳膠緊身衣來自摩托車皮衣啟發,摩托車皮衣成為戀物象徵則來自美國飛車黨的leathermen男同性戀社群,而他們的文化內涵又奠基於真實的人們在二戰軍中真實的生命經驗:50 年代的男同志皮革社群中有不少成員參與過二戰,該社群的許多價值信念、紀律準則、文化符號等可追溯到軍中生死與共的經歷。換句話說,最體制外的邊緣族群(玩SM的、跑機車酒吧的、住在貧民窟的同性戀)原本卻是最體制內的一群人(國家編制的軍隊)(小林繩霧,2015)。「鞭撻」在SM社群的認知中,早已不是為了傷害恫嚇,而是一路衍伸從處罰糾正,到愛之深責之切,到照顧與關心的代表,甚至是SM女王在臺前(front stage)表達蛇蠍美人氣質的個人門面(personal front),也從犯錯的小孩被動受罰反過來主動追求緊張興奮的刺激情境與觸覺饗宴,因此專用道具職人的手工技藝更加專注於適用在感官享受與安全舒適,由此發展出屬於這個次文化的知識:關於工具的重心比例、材質挑選與處理、各種實踐姿勢的特性,以及種種立體結構,例如:懂得這些品味的顧客與其玩賞評鑑,又支持了技藝與經濟活動的發展。像是植物根系一般,蔓延生長。

如此縱向切面可以窺見一種儀式性的召喚。然而「複製」行為的本身已經是對正本的褻瀆,正本在複製的褻瀆下,昇華成為不在場的神話,僅供膜拜。無關乎意圖,即使是再肅穆再虔誠的心意,緬懷的終究是回憶,召喚出來的終究是複製版本,複製再複製之後,複製再複製之間,那些散落游離的雜質撐開的裂隙,已經讓溯源不通向「只存在於幻想中的正本」,而是通向裂隙中的空缺。空缺並不是什麼都沒有的意思,空缺是無法被陽剛象徵系統收編的陰性。陰性的可能性,是註定將被生命活出來的。

陰性帶來「自身存有分裂恐懼」的提醒,陰性的污染與威脅是「對認同、系統和秩序的擾亂,是對界線、位置與規則的不尊重。是一種處於『之間』、曖昧和摻混的狀態」(Kristeva, 1980)。「玷污,是自『象徵體系』中墮落之物。它是作為社會整體基礎的社會理性和邏輯秩序所無法捕捉的對象。」「恐懼既作為匱乏本身的隱喻,其內便藏有可以揭示主體符徵系統脆弱性的痕跡」(Ibid.)。這些特性與閾限(liminal)狀態有些相似,透納(Victor Turner)對部落儀式中閾限的雙面性質提到:

不只是身體與形貌處於「之間」的狀態,初體驗者在結構上或象徵系統裡,同樣存在於。「之間」的窘境。例如就社會而言,不明(unclear)代表不潔,因此閾限的主體代表會汙染社會的威脅。然而,不明同時意味。「未受拘限、無限、無窮盡」。(紀蔚然,2018:p.12)

對此,Heather Pennington(2017)曾將繩縛實踐與繩縛表演視為體現的儀式展演,放入閾限以及類閾限(liminoid)的概念中對照檢視。本文中,筆者更想將BDSM社群及其生活視為一個異質的主體,其日常的社群、實踐及文化過程,宛如集體多音的喃喃自語,召喚出象徵系統斷裂縫隙所通往「之間」的陰性空間。在這個陰性空間裡,我們雖來自不同的邊緣,但我們都被社會常規驅逐。好像植物的傷口/斷裂,壓條/扦插,生長成為一株新的個體,既與母株有所相同,卻也不同。我們在被常規社會推離掉落而至的畛域之間,落地生根,傳承演化,站成了一種新而歧異/奇異的位置。

異質異種聚落的方言

在這個陰性空間裡,聚落的居民名為BDSM。字面上標幟著性喜好裡的「拘束與規訓、支配與臣服、施虐與受虐」,實際上亦包含各種異色愉虐。BDSM這個詞其實在90年代初期才出現,可說是身份認同政治的命名。在此之前,五花八門的族群已逐漸形成,不同喜好的人們在網路上爭辯,並且開始察覺需要一個能夠涵括各種認同的詞彙:認識到彼此雖是不同的,但仍可因在社會結構中相似的邊緣處境與需求,合作爭取共同的權益。因此BDSM將多種認同並列,以此為名。然而這種條列清單式的命名邏輯難免遇到「為什麼我不在裡面」、「我放不進這套分類」等等不適應與質疑,如同LGBT一詞也經歷同樣的反思,因此西方日漸普遍也使用kink來稱呼愉虐等異色性喜好(2),保留界線的模糊。即使有前述瑕疵,但在看待BDSM一詞的時候,應理解它不是為了「分門別類」,而是為了「敞開涵納」。無論是BDSM或kink都意指各種愉虐的、戀物的、異色的情慾愛好(小林繩霧,2016)。

打從一開始,BDSM這個身份就是一群各不相同甚至能夠互相矛盾的人物與行為的聚集,來到今日的臺灣SM場景亦是如此。在臺灣SM圈內的實際活動裡可以看到:女主男奴、男主女奴、女女、男男、一主多奴、多主一奴、不主不奴、亦主亦奴……。其實這說法不足夠貼合現實,因為性別的概念在此不是二元劃分,臺灣的SM圈與跨性別圈有部份重疊,加上SM人普遍對跨性別、泛性別觀念相較熟悉並友善,SM活動場合常態可見跨性、中性參與者,也有相當部分的圈內人將變裝視為自己的情趣遊戲。在SM場景當中,各種性別角色的表現,違反刻板印象,偏離社會期待,是極為尋常,甚至在特定情境中是被指定期望的。除了同性戀專屬社群之外,圈內許多地方,同性戀與異性戀在同一個場合中玩樂是常態,非異性戀者與異性對象玩樂是常態、非同性戀者與同性對象玩樂亦是常態。主奴也只是口語概稱,實際上不只奴隸,也存在寵物、傢俱等各種幻想。玩打屁股的、玩踩踏的、穿乳膠橡膠的、拍露出照的、要性交的與不性交的、收藏軍警制服的、付費預約女王調教的、鑑賞原味鞋襪的……都是不同喜好,有著各自的習俗、知識、信念、倫理、網絡,大家卻在這樣的場景中混合在一起。各種非正典的性/別樣貌,非正典的性喜好,在此錯落迷離。他們與活出來的生命經驗,複雜立體,黏聚成為一座異種世外聚落,與香草時空重疊(3),在城市角落盤據。

對外出租的調教房、課程和工作坊的教室、偶發的市集與聚會、玩樂派對、異色皮革服飾專賣店……臺灣有很多BDSM空間,都是隱身在普通公寓當中。蔡博藝(2019)指出多數禁羈場所的設計者即是使用者自身。這些具體空間可說是那些難以名狀、溢出命名框架後的一種體現痕跡。不過本文說的空間,不僅止於場所,也是一種狀態的意象。

正如日常結構裡的活動類似直陳語氣(indicative mood),閾限和虛擬語氣(subjunctive mood)較為接近:它富於實驗與遊戲,關於想法、文字、象徵符號、隱喻的遊戲。特納說,虛擬語法和「但願、欲望、可能或假設」有關;它是一個「彷如」(as if)的國度:所呈現的世界是「假使是這樣」,而不是直陳語氣的「就是這樣」。在「彷如」的情境氛圍裡,日常的認知手段已不再適用,並且被懸置起來,取而代之的摸索與實驗,這使得閾限階段危機重重,因為它會釋放一些平常被結構抑制的能量。(紀蔚然,2018:p.15)

BDSM即是這樣的非日常國度,在如此異托邦般的、既虛且實的時空裡,一些原初欲望、陰性能量在恣意生長著,一些彷如、一些但願,在知情同意的共識中,樹藤交纏、花串翻滾,長成雨林。半透明重疊在文明世俗城市當中的肉質雨林。

蔣興儀解釋,我們遵循服從因而維持存在的社會秩序制約——「象徵大它者」,可使人們為了維繫自身利益、鞏固認同,而去排除、攻擊其它群體,製造底層階級,形成極權主義、殖民主義、極右民粹等極端意識形態。能夠彰顯「象徵大它者不存在」的是承擔自身匱乏的「絕對它者」。

「絕對它者」突顯了現有秩序的困境,對於秩序來說,是個無法被容納的異物、污點、病毒、干擾性因素(如難民、賤民、貧民等被排除者)。先前,秩序把他給排除,讓他不被看見,現在,他必須要宣稱自己的權利,被看見,闖入到秩序中而撼動既有結構。(蔣興儀,2018)

當整個BDSM場景作為一個主體,一個人類社會內含的她者(4),陰性威脅,身處被父權結構及其衍生機制所貶抑排拒的邊緣縫隙,直視自身內部的分裂與異質,她的言說,多音多義,提醒著陽剛象徵系統所不能及,以「絕對它者」之姿,利用表演藝術作為闖入秩序的行動,在劇場舞臺上,用我們的身體,從符號域邊界侵蝕滲透。

演進、轉向,與時代挑戰

2010年代後半,臺灣乃至於世界的BDSM圈已發展成相當不同的景況,也面臨著不同的時代挑戰。在歐美,學者們已注意到從1980年代以降,包括BDSM在內的另類性向出現在商業廣告、電視、電影、音樂,以及新聞等主流媒體的頻率日益增加。這股趨勢被稱作「禁羈主流化」(mainstreaming kink),但多曝光並不必然代表進步。文化人類學者Margot Weiss(2006)指出,此種媒體再現給予的是「常規化的接受,病理化的理解」。「常規化的接受」意謂「SM被接受的前提,是需能通過常規化的美國性規範之評分」。此處常規化可理解為將某種性模式:一男一女的、婚姻內的、為生殖而做的……視為「好的性」,而其他性喜好則依其與「好性」的偏差成為不同程度的「壞性」。SM能被視為接近「好性」的前提是除了有SM元素當作調味料之外,其他部分都很符合標準:婚內專一、無金錢交易、健康、乾淨,參與者甚至是中產以上的專業人士。「病理化的理解」則意謂「SM僅被理解為某個偏差分子的症狀,因為該人有一個病態的、受傷的內在」,於是SM被理解成固定在一個人身上的本質化宿命,而非興趣、娛樂、選擇,使得身份界線封閉僵化。這種強調「偏差性相是天生的,不能選擇」,挾帶了一種「無奈」態度的策略,彷彿「如果我可以選擇,我不會這樣選;我不是故意的,所以不能怪我」,這屏除掉了流動的可能性與意志的能動性。

在亞洲的幾個國家皆可看見,BDSM以不同方式、不同程度,受到以上價值觀念影響,將其吸收內化,進行自我審查以求自保的跡象。臺灣也感受得到這種禁羈主流化,只是比美國晚了約20至30年。到了2010年代後半,在主流化的影響下,出席BDSM活動不再那麼令人恐懼,不論參加或舉辦活動的門檻都降低。此時臺灣參與SM活動的人數也已經過多年的穩定成長。2005年時,皮繩愉虐邦大約每季才辦得了一次聚會,便已是當年的圈內大事件。但2018年時,已發展為每個週末都有好幾個不同單位舉辦的活動。圈子已經大到能自給自足地舉辦一定規模的活動;沒有往外積極招納參加者的必要,也能維持安穩現狀。在2019年若要舉辦一場SM表演,輕鬆的選擇當然是以圈內人為目標觀眾即可,不需與其他單位合作,不需為與主流社會的溝通預擬說詞,也無妨——卻難免失去了公共意義。與Weiss對美國的觀察相似,2010年代後期臺灣的SM環境,雖是人數多了、門檻低了,風氣卻更接近所謂「常規性的接受,病理化的理解」。相較於2000年初臺灣的SM倡議運動由一小群運動者所帶領,有意識地欲由底層身份位置去鬆動框架與規則、動搖主流認知,2010年代後期的SM場景雖是百家爭鳴,卻更加流行標榜健康,與色情切割,對於年齡政治、性別政治等議題趨向保守。在2018年,當圈內許多異色團體,包括組織者、學校社團、空間店家等單位,欲聯合發表SM人支持同性婚姻的聲明時,有活動單位以「不涉入政治」為由拒絕,更在其派對中,將發放連署書的參加者,限制行動範圍在一個房間內。(5)

另一方面,也許由於政治民主與社會風氣相對自由,相較於香港與中國,臺灣的BDSM社群仍是發展得較健全、多樣、相對有進步意識的。香港與英語BDSM圈較無語言隔閡,本是有助發展的優勢,但也許因為香港地小人稠,身處其中的性邊緣人們更有被關注、被監看的壓力,亦或許是受到公權力更大的箝制(6),當地SM人更傾向與常規化靠攏。一些SM人會急著找到SM社群文化中那「不只是性」的部分,希望證明SM是肉慾之上的、比較高等的東西。近年有許多類似「繩縛=性虐待?繩手繩模親身示範:是藝術和冥想」(一条,2019)標題的新聞,在描寫中,聲稱繩縛有冥想、繪畫、舒壓等種種功能,總之可以不是色情。這類報導將「情慾」放入對比反襯修辭中的壞人位置:「但一般人,包括筆者,對於繩縛有著相當『膚淺』的理解,一定是與情慾、性虐有關」(阿瓜,2017)。「在未認識繩縛之前,Rika覺得這東西和性慾很有關係」(橙新聞,2017)。「繩縛與情欲密不可分,但不代表可以混為一談」(熊大舊,2017)。以二元對立的方式,製造陽光健康乾淨清新的形象來將「情慾」從SM中驅邪。讓身體與情慾替死,作為交換籌碼能夠換取個體的安穩,卻也更加鞏固這樣的權力階級,將污名踩成踏腳墊,往困境多踢一腳。

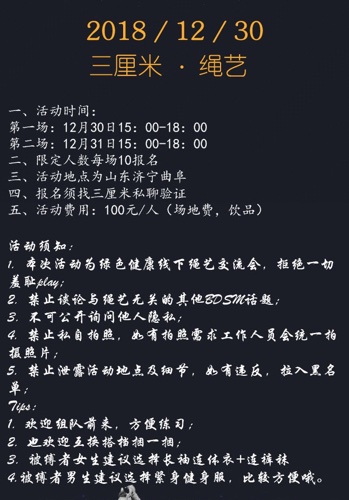

中國雖有眾多人口,在2017年前幾乎沒有公開的BDSM活動。2017年起,在有心人的推動之下,各種活動與社群開始迅速成長。但這也是中國官方更強力打壓性別運動與性少數的幾年。2015年,武嶸嶸等五位女權運動人士計劃在三八婦女節前舉行活動反對公車性騷擾,卻被當局逮補並拘留審訊超過30天。事後武嶸嶸一度被禁止離境十年(林琳,2017)。2015年底頒布的《電視劇內容製作通則》具體規定「同性戀、亂倫等『非正常的性關係、性行為』,婚外戀、一夜情等『不健康的婚戀觀』和未成年人早戀、打架等內容也都不允許在電視劇中出現」(端傳媒,2016)。2018年4月13日,新浪微博宣布將依照《網絡安全法》,清查「涉黃、暴力和同性戀」的內容。有二十萬粉絲的同志公益媒體「同志之聲」亦因「不可抗力原因」關閉微博。在大量網民發起「#我是同性戀」抗議運動之下,新浪微博於三天後改口「不再針對同性戀內容,而主要是清理涉黃、暴力血腥題材內容」(中央社,2018)。2018年十月,中國作家「天一」的BL小說《攻占》,因涉及非法出版、販賣淫穢內容,包含作者、印刷廠老闆、排版編輯等多名被告分別被判處10年到10年6個月有期徒刑(BBC, 2018)。在如此龐大的壓力下,中國BDSM社群欲與「黃」、「暴力」撇清的策略便可以理解。2018年,中國一個繩縛活動公告上寫明「本活動為綠色健康線下繩藝交流會,拒絕一切羞恥play」(此處的「羞恥play」可指涉多種情慾外顯的互動);「禁止談論與繩藝無關的其他BDSM話題」。「繩藝」一詞用在此,強調繩縛為一種純藝術、技藝。如果香港SM人將BDSM與色情切割,在中國,繩縛甚至是需要與BDSM切割的。令人擔憂的是,這樣的路線不僅只是與當局周旋的場面話,而確實可能逐漸內化,成為中國BDSM社群的行為規範與價值標準。一些中國友人參與筆者在臺灣舉辦的SM聚會時,曾表示同樣尺度的聚會在中國是不可能發生的。筆者的一位友人應中國SM團體之邀前往授課後表示「都不知道要教他們什麼才好,我能教的一切都超出他們的尺度。」

一方面,能夠理解採取此種策略的不得不然——性少數生存不易,戰鬥往往得是迂迴的。但另一方面,策略畢竟只是戰術,為了一時攻城掠地所積欠的,長久下來仍要付出代價。和各種被污名、被視作「壞性」的性實踐一樣,SM並不會因為「不是色情」或「不只是色情」而真正地成為「好性」。反之,每當我們說出某性實踐「不(只)是色情」、「其實很健康」,我們便再次複誦了、確認了、強化了好性與壞性的權力結構:被「不(只)是」的果然是不好的,常規的「好性」仍是唯一被許可的,強化了繼續對另類性喜好施壓、排斥的理由。不可否認地,現今的BDSM場景在許多方面能令二十年前的人們羨慕,經過開拓與累積,目前的我們過得舒適,享用更開放的環境:活動多樣而頻繁,且更能照顧不同族群需求;資訊與商品流通容易,知識和資源都唾手可得。但這個時代的SM人們面臨的挑戰也有所不同。在不對等的、傾斜的權力結構下,主流媒體的再現與挪用,使得性邊緣族群同化於「常規的好性」標準,紛紛搶著動手驅邪,然而真正驅趕到的卻是彼此:當「SM說自己不色情、繩縛說自己不情慾、打屁股說自己不愉虐」之後,當誰都「不是」了、全都出走、全都離棄之後,對於實踐者、對於社群的處境,我們剩下什麼?再一次面對我們不同之後,以此為前提,仍是需要結盟,需要連線,為了有力量,為了做事,為了行動,為了培力與深化。

註腳

- 「臨界點劇象錄」於1988年成立,長期關心性別議題,是臺灣最早接觸同志、愛滋、雛妓等題材的劇團。

- kink一詞原意為歪曲、扭絞,1940年代起在美國用於指涉一切「不正常」的性,當時具有貶意。最初不僅指涉綑綁等行為,甚至可能包括口交、肛交等。BDSM一詞則於90年代出現,作為一個試圖涵蓋各種SM身份的稱呼。但近年來歐美有些人回頭使用kink一詞,一方面具有擁抱、反轉污名的意涵,和queer一詞的使用邏輯類似;另一方面則如本文所述,有模糊種種SM實踐的界線之功用。高穎超將kink翻譯為「禁羈」。

- 香草,來自英語vanilla,取香草作為冰淇淋中預設的、基本的口味,相對BDSM是如同草莓或巧克力等「加味」的比喻。

- 此處用她者是想要凸顯這個斷裂、縫隙、閾限狀態,對陽剛秩序來說是陰性的。

- 2018年,為與反同團體發起的「愛家公投」對抗,一些同志團體發起「平權公投」,需收集連署方能成案。

- 2018年五月,已在澳門舉辦多次成人展的縱延展業公司首次在香港舉辦「成人嘉年華18+Central」成人展,「開幕首日,數個政府部門及場地管理方面,收到100多個有關展覽內容、展品的投訴」。其中,女性藝術家陳嘉秀於開幕當日下午接獲通知,港府認為其描繪女性的水墨畫太裸露而不能展出。最後展覽方折衷以紙片遮蓋畫作的重點部位。曾任香港司法機構「淫褻物品審裁處」委員的張民炳表示「水墨畫展示了人體私處,會令青年人引起遐想,即使未有違法亦『有需要遮一遮』」(陳宇軒、梁煥敏,2018)。由於大量的投訴與公部門的壓力,縱延展業取消了次年續辦展覽的計畫。

參考文獻

- 一条(2019)。〈捆綁不等於SM!打破AV印象 90後少女日本拜師學綁人〉。《香港01》。

- 小林繩霧(2004)。〈期待台灣SM社群的誕生〉。《皮繩愉虐邦》。

- 小林繩霧(2015)。〈歐美 BDSM 社群史 (一):皮革男〉。《東方苦甜藤》。

- 小林繩霧(2016)。〈持續演化的BDSM需要更積極的對話——「BDSM:主流化與身份認同」補述〉。《立場新聞》。

- 中央社(2018)。〈微博清理同性戀內容 同志媒體公告無限期暫停〉。《中央通訊社》。

- 皮繩愉虐邦(2005)。〈【夜色繩艷】台日SMers 跨國創作異色情慾場〉。《皮繩愉虐邦》。

- 林琳(2017)。〈中國女權運動:她們還能走多遠?〉。《BBC中文網》。

- 阿瓜(2017)。〈水哥被綁上癮?!IT人減壓玩繩縛〉。《unwire.hk》。

- 橙新聞(2017)。〈90後女繩縛師 透過綁結解心結〉。《橙新聞》。

- 熊大舊(2017)。〈繩縛美?專訪繩手Rika〉。《OpenRoom》。

- 陳宇軒、梁煥敏(2018)。〈情色水墨畫被貼Blu Tack免露點,涉事藝術家感憤怒〉。《香港01》。

- 端傳媒(2016)。〈中國電視劇禁止出現同性戀、婚外情、早戀等「不健康」內容〉。《端傳媒》。

- 曹銘宗(2004)。〈愉虐的綑綁,最美的是表情〉。《皮繩愉虐邦》。

- 蔡博藝(2019)。〈台北與上海BDSM實踐空間的情慾異托邦 Lust of Heterotopia: BDSM Practice Spaces in Taipei and Shanghai〉。臺灣大學建築與城鄉研究所學位論文。

- 紀蔚然(2018)。〈閾限概念與戲劇研究之初探〉。《考古人類學刊》,88:9-34。

- 彭佳(2015)。〈對話主義主體:皮爾斯和洛特曼符號學視域中的文化標出性理論〉。《符號與傳媒》,11:202-212。

- 趙毅衡(2012)。《符號學》。臺北:新銳文創。

- 蔣興儀(2018)。〈它者(Other)、象徵大它者(big Other)、他人(other)〉。《蔣興儀的學術散文》。取自https://reurl.cc/erD6j

- BBC(2018)。〈同性戀小說作者因私賣色情同志小說被重判十年〉。《BBC 中文網》。

- Pennington, Heather (2017). Kinbaku: The liminal and the liminoid in ritual performance. Performance of the Real E-journal, 1 (1): 42-51.

- Kristeva, Julia (1980). Powers of horror: An essay on abjection. Trans. Leon S. Roudiez (1982). New York: Columbia University Press.

- Silverman, Kaja (2000). The Milky Way. World Spectators. California: Stanford University Press. 劉紀蕙譯(2002)。〈銀河〉。《中外文學》,30(12):25-53。

- Lotman, Yuri M. (2005). On the semiosphere. Trans.Wilma Clark. Sign Systems Studies, 33(1):205-226.

- Weiss, Margot (2006). Mainstreaming kink: The politics of BDSM representation in U.S. popular media. Journal of Homosexuality, 50(2-3):103-32.